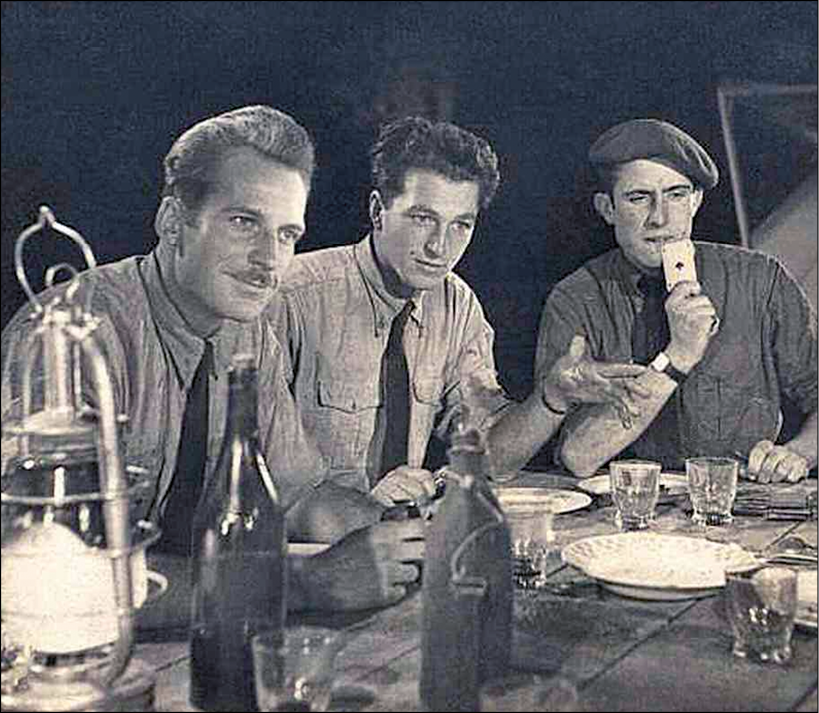

Zut, je rêve, je me souviens très bien que ce soir-là nous avons longtemps parlé de Fargis, le docteur. Pris de panique, je réveille Gouelle.

- « Qu’est-ce qu’il y a ?

- Quel jour sommes-nous ?

- C’est pour ça que tu me réveilles ? On est le 23, mercredi 23 octobre 1946 et la barbe ! d’un air rageur, il se retourne de l’autre côté.

- Écoute, vieux, c’est pas possible, puisque c’était le jour où nous avons appareillé, on doit être le 24 au moins ».

Gouelle lève un genou, tourne la tête vers moi, ouvre un œil désespéré, et lâche :

- « Le 23, le 23, le 23 t’as compris, le 23 ... ».

Je le regarde ébahi. Alors d’une voix mielleuse où l’on sent bien venir un éclat, il me dit les yeux fermés :

- « Je ne sais si tu es au courant, mais la terre tourne », et sa voix enfle de plus en plus, « et nous on tourne aussi, alors il arrive un moment où on perd un jour ... Si on veut continuer à vivre avec le reste du monde, on est obligé de le rattraper, t’as compris ? » Et il continue de plus en plus fort. « Hier on était le 23 et aujourd’hui on retarde les montres de 23 heures », et comme je comprends de moins en moins, il ajoute en hurlant, « et aujourd’hui on est également le mercredi 23, lendemain d’hier mercredi 23 ... plus une heure ». Il se retourne en marmonnant, « Je me crève à prendre la radio à 5 heures du matin pour avoir les nouvelles, j’oublie le changement d’heure, me lève une heure trop tôt, et cet imbécile m’empêche de dormir ... J’en ai marre ... ».

Et il s’endort pendant que je réfléchis que ma montre s’est arrêtée, qu’on avance l’heure d’une heure, qu’il n’y a pas d’eau aux douches, qu’il est onze heures du matin, que je n’ai pas déjeuné, et que nous redoublons un jour, ce qui fait qu’en arrivant à Tahiti dimanche, on mettra un jour de plus ; moi aussi j’en ai marre !