|

Les fables de La Fontaine en tahitien |

|

Préface de Monsieur V.R. Pietri,membre de l'Académie Tahitienne Parcourant cet ouvrage, j'ai ressenti un plaisir juvénile en redécouvrant, presque soixante années après les avoir apprises par cœur, aux environs du quartier Orovini, les fables du poète moralisateur Jean de La Fontaine. Il faut saluer l'entreprise du comité qui s'est chargé de persévérer dans la traduction en langue ma'ohi de textes choisis ; ce travail prolonge ainsi les tentatives de notre distingué S.E.O. (1952), avec en prime, progrès oblige, les voix de notre dévouée Édith Maraea et notre inimitable Théo Sulpice gravées sur un CD audio. Voilà une initiative qu'il faut grandement encourager et faire connaître à la jeunesse. Comme le disait Montaigne, ceci nous permet de "frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui", tant oralement que par l'écriture, dans un registre accessible à tous, mais en même temps raffiné. L'écrit étant le support de la parole éphémère, d'autres traductions, adaptations, créations ou "digests" à partir de textes importés (français, anglais, espagnol, maori…) devraient interpeller nos licenciés linguistico-ethno-historico-philologues pour affermir une vulgarisation ambitieuse du langage qui fait la fierté de l'Académie Tahitienne Fare Vana'a. Message grandiloquent ? Son esprit veut conforter et chanter la contribution collective à l'amour de nos sonorités si particulières à Hitinui. Modestement vôtre ! Vananga Raymond Pietri Membre de l'Académie Tahitienne Fare Vana'a Papeete, le 31 mars 2008. Eie vefanu ta'o nô te fa'aaraara i te feiâ e ha'a nihinihi nei 'ia vai 'û'ana'ana noa te mau reo o te Fenua i mâ'ohi 'âmui ai tâtou 'e 'o tei pirimai, 'atiti'a a'e te 'iriâtai nâ te paera'i. Tô vai nei te feiâ 'ôrero navenave nô te tari'a, te 'aravihi nô te 'apo 'ite, te mâ'opo'opo nô te firira'a nape, te atamai nô te ha'amaheura'a, te anoparau nô te aupuru rau, to feiâ nava'i 'ei fatupehe, 'ei rohipehe. Ei 'iriti'-hurira'a mana'o i te hui ve'a'â'ai nô te aeha'i mai, 'ua riro te 'avirira'a anoanotupu o teie nei 'ôtaro tai'o 'ei ha'apeura'a ato'a nô teie râve'a ha'api'ipi'ira'a rau. 'Ia pû te 'ae'ae e titauhia nei ! Te arofa 'ia nui ! Vananga Raymond Pietri |

|

La première version, que nous conte de manière admirable "maître" Théo Sulpice, est une adaptation de la fable dans un langage parlé simple, compréhensible et lisible de tous. Comme se plaisent à le rappeler certains, le tahitien est une langue orale, comme si une langue exclusivement écrite avait jamais existé ! Si tel était le cas, cette langue ne serait pas accessible, exception faite de quelques initiés. Or, le tahitien est une langue qui peut se lire parfaitement ; le problème comme dans toute les langues, ne vient que de celui qui l'écrit. J'ai été, par exemple très agréablement surpris de la limpidité du Petit Prince en tahitien, traduction remarquable réalisée par John Faatae Martin publiée aux éditions Haere Po. A l'inverse, si John Martin surfe brillamment sur les phrases de Saint-Exupéry dans un tahitien touchant, Théo Sulpice prend soin d'emmener son auditeur sur le terrain des expressions couramment employées. L'énoncé des démonstrations des fables de La Fontaine s'articule sur la description des images évoquées en utilisant les phrases du langage courant. Quant à la morale des fables, il semble que dans la langue tahitienne, certaines expressions révèlent le sens recherché avec encore plus de force que dans la langue de Molière. "Te aura'a o te ohipa o ta ratou i rave, te reira te afata moni." La deuxième traduction des fables de La Fontaine est l'œuvre de Valérie Gobrait. A la lecture de son ouvrage, le comité d'études a été très touché par l'approche poétique de la traduction. Afin de servir la cause, nous avons suivi l'avis du comité d'études en publiant intégralement toutes les fables traduites par cette dernière. Pour compléter le projet qui nous tenait à cœur, Edith Maraea, nous a prêté sa voix pour réciter les fables dans cette version. Merci à tous pour vos conseils et votre sensibilité à ce projet. Nous serions injustes de ne pas saluer l'auteur et son œuvre avant de vous laisser accéder au monde fabuleux du bien dit, du bien écrit des fables du grand poète Jean de La Fontaine. |

|

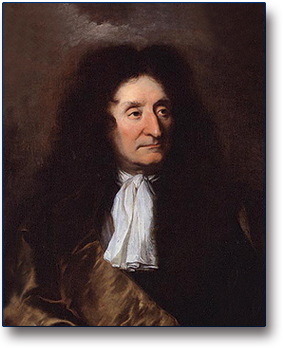

Jean de La Fontaine est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, dans le département de l'Aisne et la région Picardie. Sous la protection de Fouquet, ensuite rejeté un moment lorsque ce dernier tombe en disgrâce, il s'exile à Limoges puis retrouve le succès dans les salons de sa bienfaitrice, la duchesse d'Orléans. Il fut l'ami de Boileau, Racine et Molière. Si certains esprits chagrins prétendent que La Fontaine ne serait qu'un copieur et n'a rien inventé, il n'en demeure pas moins que ni Phèdre, ni Esope n'auraient eu le retentissement qu'ils ont maintenant, sans le talent que le poète a apporté aux fables anciennes ressuscitées par la grâce d'une écriture ou la langue et les vers sont maîtrisés de manière fort subtile. Les fables de La Fontaine, au nombre de 243, restent son chef d'œuvre. Le premier livre des fables s'ouvre sur la Cigale et la Fourmi. Curieusement, depuis sa parution, ce choix fait l'objet d'une dispute qui pourrait atteindre son épilogue à Tahiti. Cette fable condamne-t-elle l'avarice de la Fourmi ou l'insouciance de la Cigale ? Débat inutile, car même si La Fontaine prétend à l'union indissoluble du corps de la fable et de son âme : ("la morale"), cet avertissement reste impuissant à convaincre. |

|

Le fabuliste Jean-Jacques François Marin Boisard (1744 - 1833), sur le même terrain, traite le même sujet dans un sens canaille qui pourrait sans doute convenir à l'esprit tahitien ; jugez-en vous même. Chante , chante, ma belle amie, Étourdis-toi ; voltige avec légèreté ; Profite bien de ton Été, Et vite hâte-toi de jouir de la vie ; L'Hiver approche. Ainsi parloit un jour La Fourmi trésorieuse A la Cigale, à son gré trop joyeuse ; Avez-vous dit, radoteuse m'amour, Lui répliqua la chanteuse ? L'Hiver approche ! Hé bien-nous mourrons toutes deux ; Vos greniers seront pleins, et les miens seront vides ; Or donc, en maudissant les Dieux, Vous quitterez bientôt vos épargnes sordides... Moi, je veux en chantant aller voir mes aïeux. Aussi je n'ai jamais retenu qu'un adage : Amasser est d'un fol, et jouir est d'un sage. Monseigneur, S'il y a quelque chose d'ingénieux dans la République des Lettres, on peut dire que c'est la manière dont Esope a débité sa morale. Il serait véritablement à souhaiter que d'autres mains que les miennes y eussent ajouté les ornements de la poésie, puisque le plus sage des Anciens a jugé qu'ils n'y étaient pas utiles. J'ose, monseigneur, vous en présenter quelques essais... L'apparence en est puérile, je le confesse ; mais ces puérilités servent d'enveloppe à des vérités importantes... que la lecture des œuvres d'Esope répand insensiblement dans une âme les semences de la vertu. Esope aurait probablement vécu au VIIé-VIé siècle av. J.C., selon le témoignage de l'historien grec Hérodote (v.484 av. J.C.). Esope aurait été un esclave de plusieurs maîtres. Mais en réalité, tout cela n'est que supposition, car on ne sait pas grand chose de lui, sinon qu'il aurait voyagé en Afrique et en Orient après avoir été affranchi, puis envoyé dans diverses cités grecques comme émissaire de Crésus. Esope serait l'auteur de fables qui faisaient partie de la tradition orale de la culture des peuples indo-européens, mais comme se plaît à dire La Fontaine, Socrate trouva fort à propos de les habiller, de les mettre en vers. La Fontaine se félicitait d'avoir ouvert cette voie sans se tromper ; il espérait que son travail ferait naître à d'autres, l'envie de porter la chose plus loin... Ce projet eut un écho trois siècles plus tard avec Walt Disney. En effet, les premières adaptations du maître du dessin animé étaient elles-mêmes inspirées d'adaptations de contes de fée ou tout simplement de récits à morale d'origine européenne, avec notamment pour base, entre autres, les fables de La Fontaine, d'où est né Mickey Mouse. Si, dans le prolongement du discours que nous a fait parvenir La Fontaine, ce document peut permettre à la langue tahitienne de perdurer avec autant de succès dans le sillage du fabuliste, nous lui tirons bien bas notre révérence. Teva Sylvain |

|

Ecoutez Théo Sulpice nous conter "La cigale et la fourmi" en tahitien | |

|

La cigale, ayant chanté tout l'été, Se trouva fort dépourvue Quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau De mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine Chez la fourmi sa voisine, La priant de lui prêter Quelque grain pour subsister Jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, Avant l'oût, foi d'animal, Intérêt et principal, La fourmi n'est pas prêteuse ; C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. - Nuit et jour à tout venant Je chantais, ne vous déplaise. - Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien ! dansez maintenant. |

I te tau ve'ave'a, te hîmene noa ra o Perete'i. A pae mahana i teie nei ua pa'a'ina mai ra te mara'amu, Aita o Perete'i i tamâ'a atu ra E po'ia iti rahi to Perete'i, No to na po'ia iti rahi Ua tâparu o Perete'i i to na hoa te rô i te tahi mâ'a iti ia 'ore to na po'ia. Teie te reo o Perete'i : I te tau e hoi mai ai te ve'ave'a Eita e mo'ehia ia 'u, E 'aufau ihoâ vau ia 'oe, E tâhinu ihoâ vau i te tahi ma'a moni iti na ni'a a'e Tera râ, aita o Rô i horo'a noa mai terâ i te mea, terâ ihoâ ho'i te huru o Rô. Teie te reo o Rô i to na hoa ia Perete'i : "E aha ta 'oe 'ohipa i te tau ve'ave'a ?" "Te hîmene noa ra vau i terâ ra tau E aha ra ia, e fifi tenâ ?" Teie te mana'o o Rô : "Mai te peu, i hîmene noa na ra 'oe Auê te au e !" Teie nei râ, a 'ori noa na râ. |

Ecoutez Théo Sulpice nous conter "Le lièvre et la tortue" en tahitien | |

|

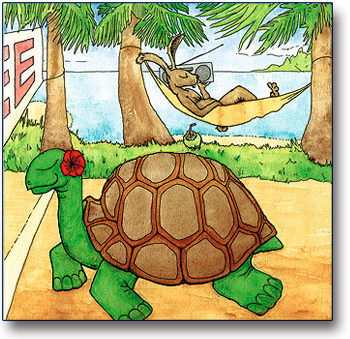

Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point Sitôt que moi ce but. - Sitôt ? Êtes-vous sage ? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger Avec quatre grains d'ellébore. - Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait : et de tous deux On mit près du but les enjeux : Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, Ni de quel juge l'on convint. Notre Lièvre n'avait que quatre pas à faire ; J'entends de ceux qu'il fait lorsque prêt d'être atteint Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes, Et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, Pour dormir, et pour écouter D'où vient le vent, il laisse la tortue Aller son train de sénateur. |

Eiaha e horo noa mai terâ, Mea maita'i a'e e horo i ni'a i te 'ôti'a. Te 'a'amu i muri nei, e tâtara atu vau : Te titotito nei o Râpiti e to na hoa o Honu - Mai te peu e horo tu'aro tâua, eita e roa'a ia 'oe te rê matamua . Te ani nei te honu, e aha râ ia te tumu ? - E to'u hoa parau rahi, a fa'aineine ia 'oe . -A horo atu na 'oe na mua, eiaha 'oe e ha'ape'pe'a ia 'u, No te mea ia horo vau, 'e'ere i te mea ne'e. E maha noa tâ'ahira'a 'âvae, e ua tapae o Râpiti Teie te pâhonora'a a Râpiti i to na hoa ia Honu Te nâ 'ô ra o Râpiti i to na hoa E aha te faufa'a ia horo i teie nei ? e nehenehe paha ia vau e tâ'oto'oto na mua i te horora'a ! I muri mai râ, ua fêruri o Râpiti, E nehenehe paha e tamâ'a na mua, a horo atu ai ! Ua tamâ'a atu ra o Râpiti i te tahi matie, I muri iho mai râ, ua ta'oto atu ra o Râpiti i roto i te tahi mata'i haumaru Tera râ, ua ne'e marû noa to taua hoa o Honu, Na roto i te tâ'otora'a o Râpiti, ua hiti mahuta atu ra o na no te mea Ua tapae 'e na o Honu i ni'a i te rê matamua O te mea o tei parauhia mai ra Mea ti'a ia fa'aturahia Eiaha e horo noa mai terâ, mea maita'i a'e e horo i ni'a i te 'ôti'a. |

Ecoutez Théo Sulpice nous conter "La laitière et le pot au lait" en tahitien | |

|

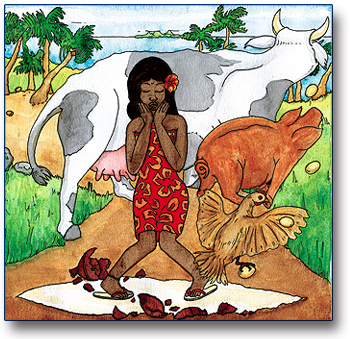

Perrette sur sa tête ayant un pot au lait Bien posé sur un coussinet, Prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, Cotillon simple, et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée Comptait déjà dans sa pensée Tout le prix de son lait, en employait l'argent, Achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée ; La chose allait à bien par son soin diligent. "Il m'est, disait-elle, facile, D'élever des poulets autour de ma maison : Le renard sera bien habile, S'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son ; Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable : J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, Vu le prix dont il est, une vache et son veau, Que je verrai sauter au milieu du troupeau ?" Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée. |

Teie 'a'amu, no te fenua farani mai. I te tau matamua, te ho'o nei o Pereta I ta na û i te mâtete. Haere atu ra o Pereta i te mâtete e ta na 'ûmete û i ni'a i to na upo'o. Mea nehenehe mau o Pereta, To na pareu e to na tiare i ni'a i te tari'a. E mea rû o na i te haerera'a i te mâtete. I to na haerera'a, te fêruri nei o Pereta. Te moni o ta na e roa'a mai No te ho'ora'a i ta na û, E ho'o ato'a mai o na i te huero moa. Ia patâ te huero moa, E noa'a ia te fanau'a moa. Ia rarahi teie moa na'ina'i. E ho'o ato'a mai o na i te tahi pua'a. E ia pôria maita'i ta na pua'a, E ho'o fa'ahou o Pereta I ta na pua'a rahi. I roto i te upo'o o Pereta, Ua roa'a a'e na te ho'ê tâpû fenua. I to na 'oa'oa iti rahi, Ua marua atu ra ta na 'ûmete û. Auê hoi e ! Eita e noa'a fa'ahou te pua'a, te moa, te huero moa e te fenua. |

Ecoutez Théo Sulpice nous conter "Le petit poisson et le pêcheur" en tahitien | |

|

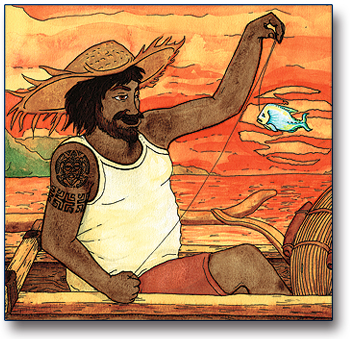

Petit poisson deviendra grand, Pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, Je tiens pour moi que c'est folie ; Car de le rattraper il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin Fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin ; Voilà commencement de chère et de festin : Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière : Que ferez-vous de moi ? je ne saurais fournir Au plus qu'une demi-bouchée ; Laissez-moi carpe devenir : Je serai par vous repêchée. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, Au lieu qu'il vous en faut chercher Peut-être encor cent de ma taille Pour faire un plat. Quel plat ? croyez-moi ; rien qui vaille. - Rien qui vaille ? Eh bien soit, repartit le pêcheur ; Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, Vous irez dans la poêle ; et vous avez beau dire, Dès ce soir on vous fera frire. Un tien vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l'auras : L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. |

Na roto i te fa'aora a te Atua, e tae te harehare i te ho'ê faito pûharehare, i muri mai te ho'ê faito uruati Terâ te parau a te harehare i te ta'ata tautai, na mua a'e o na e tu'u ai I roto i ta na ha'ape'e. "To 'u hoi na'ina'i, e aha te vâhi faufa'a mai te mea, aita ho'ê a'e mâ'a i roto i to 'u tino". A tu'u ia 'u i roto i te miti, Ia rarahi au, E nehenehe ia 'oe e 'amu ia 'u. Teie mau tau i mua, E pûharehare ia vau Aore râ e uru'ati au. E rahi ia te mâ'a i roto i ta 'oe farai pâni i te reira pô Teie te tâtarara'a o teie 'a'amu. Mea maita'i ho'ê te noa'a mai i teie nei Aore râ e piti paha ia ananahi Teie mahana, mea pâpû Ananahi 'e'ere paha ia i te mea pâpû. |

Ecoutez Théo Sulpice nous conter "La montagne qui accouche" en tahitien | |

|

Une montagne en mal d'enfant Jetait une clameur si haute, Que chacun au bruit accourant Crut qu'elle accoucherait, sans faute, D'une cité plus grosse que Paris : Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable Dont le récit est menteur Et le sens est véritable, Je me figure un auteur Qui dit : je chanterai la guerre Que firent les Titans au Maître du tonnerre. C'est promettre beaucoup : mais qu'en sort-il souvent ? Du vent. |

Te hina'aro ra te ho'ê mou'a E fânau i te ho'ê tamari'i. Te tuô pûai nei te mou'a. Mea pûai roa to na reo, E ua 'âueue te fenua, te 'ânimara, te ta'ata, te atua te pâtiri, e te ri'ari'a. Te mana'o ra râtou pauroa, te fânau ra te mou'a i te ho'ê 'oire rahi mai ia "Paris". I te fanaura'a mai, O te ho'ê 'iore iti tei matara mai. Ha'apa'o maita'i i te tahi mau ta'ata Maniania pûai ra, Te tahi mau taime, mea faufa'a 'ore. |

Ecoutez Théo Sulpice nous conter "Le corbeau et le renard" en tahitien | |

|

Maître Corbeau, sur un arbre perché, Tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléché, Lui tint à peu près ce langage : Hé bonjour, Monsieur du Corbeau. Que vous êtes poli ! que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage Se rapporte à votre plumage, Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. A ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie : Et pour montrer sa belle voix, Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, Apprenez que tout flatteur Vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau honteux et confus Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. |

Te tape'a ra te 'ôrepa i te ho'ê pata pâ'ari i ni'a i to na vaha. Te hi'o noa ra te reinata i te 'ôrepa i ni'a i te ho'ê tumu râ'au. Ua tahe te huare o te reinata no to na hina'aro e 'amu i terâ pata pâ'ari. Te na 'ô ra te reinata i te 'ôrepa "Mea nehenehe mau 'oe i teie mahana, E'ere teie i te ha'avare o ta 'u e parau atu ra mai te mea, mea ti'a te nehenehe o to 'oe huruhuru e te 'una'una o to 'oe 'aero e riro ia 'oe ei manu ari'i no teie fenua. E ua fa'ahiahia roa te 'ôrepa i te faro'ora'a i teie parau. i roto to na 'oa'oa, ua hina'aro atu ra te 'ôrepa e fa'a'ite i to na reo iti nehenehe. Topa atu ra te pata pâ'ari. Haru atu ra te reinata i te pata pâ'ari. Horo'a atu ra te reinata i ta na poro'i : "Te ta'ata o tei fa'atietie i te tahi, e ora o na mai te peu, e fa'aro'o te tahi ia na." |